|

Rolf Badenhausen Analoge Musik vs. CD Über tonale Unstimmigkeiten und mehr Ergänzender Beitrag v. 13.01.2017: Zum CoR-Effekt: Warum klingen Digitalkonverter anders? |

|

|

Rolf Badenhausen Analoge Musik vs. CD Über tonale Unstimmigkeiten und mehr Ergänzender Beitrag v. 13.01.2017: Zum CoR-Effekt: Warum klingen Digitalkonverter anders? |

|

| In

den 1980-er Jahren startete die Musik-CD ihren unaufhaltsamen

Eroberungszug über die Gemeinde der Audiophilen. Unter Fachleuten

und engagierten Hörern gab es seinerzeit kaum jemanden, der von

den „neuen klangdynamischen

Dimensionen“ dieses Mediums nicht überzeugt war. Von einer

„überwältigenden Dynamik“ war beispielsweise die Lobesrede

und das von nun an dargebotene „glasklare

Klangbild“ traf sicher den genreübergreifenden musikalischen

Zeitgeist. Die gute alte Schallplatte hatte ausgedient, weder das

sporadische Knistern und Knacken noch eine gelegentlich zu ersetzende

Abtastnadel sollte von nun

an den Hörgenuss trüben. So war es damals. Heute scheint sich das Blatt zu Ungunsten der musikalischen Datenscheibe und deren artverwandte Digitalformate gewendet zu haben: Der Plattenspieler gesellt sich wieder dorthin, wo noch Platz ist neben, über oder unter dem offenbar weniger geliebten CD-Player. Architektonischer Technokult oder besser klingende Notwendigkeit? Nach der Überzeugung vieler, die (wieder) die Nadel in oder auf die Rille setzen, soll aber zumindest der zweite Teil dieser Frage zu bejahen sein. Klingt die Schallplatte tatsächlich besser als die CD? Die Beantwortung dieser Kardinalfrage schließt bereits subjektive Wertungsperspektiven ein, denn ein wirklich aussagekräftiger messtechnischer Maßstab für einen „absolut guten Klang“ findet sich bislang nirgends definiert. Das ist wohl auch gut so, denn nicht irgendeine Papierdefinition, nicht irgendein Messgerät, sondern das menschliche Gehör ist in diesem Fall die höchst richterliche Instanz. Allerdings kann oder könnte das Messgerät dazu dienen, in vergleichenden Hörtests unterschiedlich wahrgenommene Klangbilder erklärbar zu machen und – sozusagen als mehr oder weniger normenorientierter Sachverständiger – dem Richter zu dienen. Und mit welchen Argumenten? Die wohl populärste Aussage bezieht sich auf minimal abzustrebende Signalpegelabweichungen innerhalb eines Frequenzbands, das zumeist zwischen 20 Hz und 20 kHz via Sinustonmessungen angegeben wird – dies betrifft die sogenannten „linearen Verzerrungen“. Hier punktet die CD bzw. deren hochwertiges Wiedergabegerät gegenüber dem Abtastsystem der Schallplatte und der ihr traditionell vorausgegangenen analogen Magnetbandaufzeichnung etwas besser. Diskussionen über die Linearitätseigenschaften von Schneidanlagen für die Plattenherstellung beziehen sich auf einen Höhenabfall von unter einem halben Dezibel bei oder bis 20 kHz, während professionelle Magnetbandgeräte für eine derartige Toleranzforderung besonders exakt auf ein sehr beschichtungshomogenes Bandmaterial eingemessen sein müssen. Allerdings wird die tatsächliche Größenordnung dieser im mehr oder weniger anspruchsvollen Konsumbereich circa ein bis drei Dezibel ausmachenden Abweichungen auch von den besten Schallwandlern vor, an oder in unseren Ohren ziemlich leicht zunichte gemacht oder gar in bestimmten Fällen – durch eine gegenläufige Charakteristik – teilweise kompensiert. Andererseits darf jedoch keineswegs übersehen bzw. überhört werden, dass die hoch- und höchstwertigen Ausführungen dieser Schallwandlersysteme uns jene angeblichen oder wahrhaftigen Unterschiede zwischen „analog“ und „digital“ ja vor Ohren führen sollen. Auf unvermeidbare Partialschwingungen von Membranwandlern immerhin anspielend bezieht sich nichtsdestoweniger der Schlusssatz von Punkt 1 der vom Deutschen Normenausschuss (DNA, Fachnormenausschuss Akustik) verfassten DIN 45403 (Blatt 1), wonach „die bei Schallwandlern (Lautsprechern) möglichen subharmonischen Frequenzen außerhalb der hier {zur Erfassung und Darstellung von sog. „nichtlinearen Verzerrungen“} behandelten Meßaufgaben liegen.“ Eher theoretische Anschnitte als durch unterschiedliche Messverfahren oft erschwerte oder schlicht unmögliche Vergleichsbetrachtungen beziehen sich auf das sogenannte „Intermodulationsverhalten“ (ein ebenfalls unter den „nichtlinearen Verzerrungen“ fallendes Kriterium), wobei das Übertragungssystem mit einem Signal niedriger Frequenz und großer Amplitude und einem Signal niedriger Frequenz und kleiner Amplitude möglichst keine weiteren Spektralgrößen erzeugen soll (vgl. DIN 45403 Blatt 4). Damit ist klar, dass hier nur von klirrfaktorfreier Einspeisung, also sinusoidalen Signalquellen ausgegangen werden kann. Auch finden sich dazu keine greifbaren Untersuchungen, die dieses Kriterium als überzeugende Hauptursache für den immerhin disputablen Unterschied zwischen beiden konkurrierenden Übertragungsverfahren verantwortlich machen. Weniger gegen einen unmittelbaren Showdown mit analogen Aufzeichnungs- und Wiedergabesystemen als vielmehr innerhalb digitaler Gerätegenerationen wurden weitere spezielle Argumente für einen schlechteren oder besseren Hörgenuss ins Feld geführt. So etwa deren mehr oder weniger gelungene Filterdimensionierungen (Bessel oder Tschebycheff?), so vor allem höhere Abtastraten (Oversampling) von evolutionär unterschiedlich gestalteten Digital-Analogkonvertern. Ferner das von diesen produzierte Modulations- und Quantisierungsrauschen, dass einige Bewerter – allerdings ohne irgendwelche aussagekräftige Belege für Modelle der gehobenen Preisklasse – als einen wahrhaft nennenswerten weil offenbar signifikanten Effekt hochstilisiert haben. Wie schließlich auch jene scheinbar auswirkungsträchtige Taktfrequenz-Instabilitäten (sog. Jitter-Effekte), welche einige vorgebliche Experten – allerdings wiederum ohne Nachweise für hochwertige Geräte – gar beispielhaft auf den Dynamikumfang eines guten Plattenspielers herauf- und heruntergerechnet haben. Auch wenn man Jitter-Einflüsse mit Gleichlauf- bzw. Tonhöhenschwankungen von analogen Geräten vielleicht noch vergleichen darf, so spiel(t)en letztere jedoch eine ziemlich untergeordnete Rolle für die (hör-)vergleichende Klangbewertung von zumindest semiprofessionellen Analoggeräten. Für unsere Wahrnehmungsschwellen wesentlich bedeutender ist allerdings der weitläufig bekannte technologische Unterschied aus dem Konsumbereich, dass Magnetband und Schallplatte ein geringen Signalpegeln näher stehendes Rauschniveau aufweisen. Und dieses kann sich in nicht wenigen Fällen – piano, pianissimo – recht störend bemerkbar machen. Und was ist nun mit dem Klirrfaktor? Nach vorherrschender Auffassung sind die eingangs erwähnten „linearen Verzerrungen“ wohl nicht die dominierende Ursache für die offenbar unterschiedlich „wahr genommenen“ Analog- und Digitalklangbilder. So kann man noch die Schwerpunktbetrachtung vom besonderen Hauptpfeiler der sogenannten „nichtlinearen Verzerrungen“ berücksichtigen: die des Klirrfaktors. Herstellerangaben zu diesem Begriff (vgl. auch das mit ihm verwandte „Klirrdämpfungsmaß“) lassen wenig Zweifel daran, dass hochwertige Digitalgeräte gegenüber der Schallplatte, dem Magnetband und manchem Audioverstärker auf Halbleiterbasis mit wesentlich geringeren Werten aufwarten, welche – falls spezifische Messverfahren zu den Angaben tatsächlich objektiv verglichen werden können – größtenteils auch im Prüflabor bestätigt werden können. Allerdings erhebt sich daneben aber auch die Frage, welche numerische Quantifizierung dieser „Störgröße“ wir gerade noch (oder längst nicht mehr) wahrnehmen können. Hochgelobte Röhrenverstärker der Extra-Preisklasse produzieren Klirrfaktoren bis zu etwa einem Prozent. Bekanntlich liegen „unvergleichbar billigere“ Transistorverstärker bei gleicher Ausgangsleistung und einem angeblich schlechteren Klang – auch mit den gleichen Signalquellen und Schallwandlern (?) – jedoch um mindestens eine Zehnerpotenz unterhalb dieser Marke. Die nähere Auseinandersetzung mit Signalverzerrungen dieser Art zeigt eine Komplexität, der man mit gebotener Sorgfalt und angemessenem Differenzierungsvermögen begegnen muss. So weist bereits DIN 45403 (Blatt 1) unter Punkt 4 auf die „subjektive Bewertung nichtlinearer Verzerrungen“ hin und betont explizit, dass die Bewertung dieser Verzerrungsart „von den Eigenschaften des menschlichen Gehörs abhängig ist und dazu vor allem der Wiedergabeschalldruck, die Frequenzlage und die {deren} Verdeckung eine wesentliche Rolle spielen“. Und wie es auf Seite 2 von diesem Blatt weiter heißt, stören dabei „weniger die Obertöne als vielmehr die Differenz- und Summentöne, die wegen ihrer meist nicht harmonischen Lage leicht hörbar sind und als unangenehm empfunden werden.“ Auch der nachfolgende Passus auf diesem Normenblatt lässt vor allem die Analogisten weiter aufhorchen und schließt mit dem nicht uninteressanten Hinweis, dass „eine Werteskala der Störung auf Grund gemessener Verzerrungswerte nur innerhalb einzelner Gerätegruppen als Erfahrungswert aufstellbar ist.“ Noch andere implizierte Schwierigkeiten werden nicht verschwiegen. So wird etwa unter Punkt 3.2 a.a.O. darauf hingewiesen, dass „in manchen Fällen lineare Verzerrungen und nichtlineare Verzerrungen eines Vierpoles {sprich: das ein- und ausgangsseitig bewertete Übertragungssystem} untrennbar verknüpft sind, z. B. die Belastung einer Röhre {i. d. R. auch die uni- und bipolarer Transistoren} mit komplexen Widerständen (Fehlanpassung) oder Vermaschung bei Kanalverzweigung, Gegenkopplung und ähnlichem (...) Die theoretischen Zusammenhänge sind dann nicht mehr erfaßbar.“ Wir erhalten dazu außerdem Kenntnis (Punkt 3.2 a.a.O.), dass die sogenannten „nichtlinearen Glieder“ sich in zwei Arten einordnen lassen. Die eine folgt einer eindeutigen frequenzunabhängigen Kennlinie, deren Funktion durch die Potenzreihe i = A1 u + A2 u2 + A3 u3 + A4 u4 +A5 u5 + ... ausgedrückt wird. Darin bezeichnen i das Ausgangssignal und u das Eingangssignal, wobei die reellen Koeffizienten A auch negativ oder Null sein können. Zu der anderen Art zählen solche Verzerrungen, „bei denen nicht nur das Meßergebnis, sondern auch die Kennlinienform von der Aussteuerung abhängig wird“. Darunter fallen z. B. Hysterese-Einflüsse, die vor allem die analoge Magnetbandaufzeichnung betreffen. Man wird daher dem Normenblatt-Hinweis nur zustimmen können, dass „bei diesen komplizierten Vorgängen ein eindeutiger Zusammenhang zwischen verschiedenen Meßverfahren nicht mehr vorhanden ist.“ Zum Vergleich mit anderen Angaben und hier lediglich der Vollständigkeit halber zitiert lautet die Definition des Klirrfaktors nach DIN 45403 (Blatt 2 unter 2.1)  Darin bezeichnet Un die Effektivwerte der vom Übertragungssystem gebildeten Teilschwingungen, Ua den Effektivwert des Ausgangssignals und nh die höchste (zuletzt erfasste) Ordnungszahl der zur Messung kommenden Teilschwingungen n. Nun lässt das Durchwobbeln eines Audio-Frequenzbereichs mit einem Klirrfaktor-Null-Signal (dem perfekten Sinus) wohl kaum gravierende Unterschiede zwischen digitalen und analogen Audiogeräten erwarten. Dagegen könnte eine nähere Beschäftigung mit dem vorgenannten k-Faktor weitere Erkenntnisse liefern. Der Fokus sollte also vielmehr auf solche Signalverläufe gerichtet werden, die uns augenfälligere Unterschiede zwischen beiden Übertragungssystemen auf den Monitor bringen können – so etwa die nicht unkonventionelle Bewertung anhand eines rechteckförmigen Aufnahmesignals. Bitte ein Kilo Hertz für die „Harmonischen“ Um die frequenzabhängigen Lautstärkeeindrücke bzw. die sogenannte „Lautheitskurve“ des menschlichen Ohres angemessen zu berücksichtigen, wurde für eine weitere vertiefende Betrachtung des Reproduzierungsverhaltens der beiden alt- und neutechnischen Übertragungsverfahren ein wiedergabeseitig zu untersuchendes Rechtecksignal mit einer Frequenz von 1 kHz gewählt. Dessen zweite und dritte Oberwelle (gelegentlich auch als „Oberton“ bezeichnet) fallen in jenen Bereich, wo unser Gehör mit seiner ausgeprägtesten Empfindlichkeit reagiert. Unter Berücksichtigung eines altersdurchnittlichen obersten Hörfrequenzbereichs lassen sich die (von der Oberwellen-Ordnungszählung bekanntlich „um eins“ zu unterscheidenden) Harmonischen somit über mindestens 6 Ordnungen nachverfolgen. Für die Wahl eines vergleichsweise adäquaten analogen Aufzeichnungs- und Wiedergabesystems ist vor allem das Augenmerk auf den oberen Frequenzbereich zu richten. So zeichnet z. B die Revox Bandmaschine B77-HS (High Speed) noch Signale in nennenswerter Größenordnung auf, die oberhalb der theoretisch zulässigen Höchstmarke von rund 22 kHz für die CD-Samplingfrequenz von 44,1 kHz liegen. Für die Schallplatte ist sowohl nach DIN-Vorgaben als auch der unmittelbar an IEC No. 98 angelehnten RIAA-Norm (Stand 1967) weder ein Frequenzbereich unter 30 Hz noch jenseits von 20 kHz definiert. Unter Beachtung von Entzerrungskennlinien wurden dann nicht zuletzt aus Marketinggründen diese beiden „Endmarken“, vor allem die untere, weiter verschoben. Abgesehen von Niedrig(st)frequenzen für mechanische Systemuntersuchungen („Rüttelfrequenzbereich“, 5 – 125 Hz) beginnt die DIN-45541-Messschallplatte auf ihrer A-Seite bei 31,5 Hz als unterste Startmarke ihres bis 20 kHz reichenden Gleitfrequenzbereichs (gemäß dem traditionellen Entzerrungstriple 3180 - 318 - 75 µs), wogegen noch in Verbindung mit einer unhaltbaren Schaltplan-Interpretation über mindestens eine weitere Zeitkonstante in der Steuereinheit einer Neumann-Schneidmaschine SAL74[...] ein (r)evolutionärer „eRIAA-Standard“ auf unsere Plattenteller und Abtastsysteme projiziert wurde. Für diese „konnektive Definition“ konnte jedoch kein überzeugender Nachweis über eine faktisch erweiterte obere Audio-Grenzfrequenz (jenseits eines absoluten Limits von ca. 22 kHz für die genannte Modellserie) vorgelegt werden. Im Rahmen dieser Studie wurde daher zum vergleichenden Einsatz das unter normgerechten Bedingungen knapp über 20 kHz reichende Cassettendeck Studer A721 in Verbindung mit dem Bandmaterial Maxell UD-XLII favorisiert. Als hierzu alternativ eingesetztes zweites Aufzeichnungsgerät lieferte das von Mitsubishi entwickelte und produzierte Cassettendeck ITT HIFI8025 (eingemessen mit TDK SA-X) nur unwesentlich differierende Ergebnisse. |

|

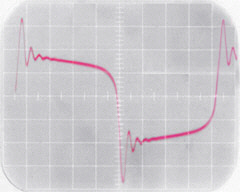

| Die

Ausgangssignale der eingesetzten Bandmaschinen zeigen ein mehr oder

weniger ausgeprägtes „Überschwingen“ infolge von positiv und

negativ gerichteten Pegelsprüngen. Dieser Effekt ist, wenn auch

nicht in der hier auftretenden Größenordnung, vor allem

typisch für

NF-Verstärker mit einer ungünstig dimensionierten und in der

Regel aufgrund von Phasenverschiebungen „zu spät kommenden“

Gegenkopplung. Diese durch steile Impulssignale verursachten

Einschwingvorgänge sind bei Magnetbandgeräten besonders von

der Vormagnetisierung bzw. auch Höhenaussteuerung

abhängig und gestatten auch bei digitalen

Übertragungssystemen – in letzteren natürlich analogseitig –

Rückschlüsse auf deren Frequenzbandende. Man sollte sich also

nicht darüber

wundern, dass der eigene und immerhin mit einem so-und-soviel-fachen

Oversampling konvertierende CD-Player lediglich nur jene

Überschwingungsanteile an seinen beiden L+R-Analogausgängen

nachweisbar macht, die nicht über der

aufnahmeseitigen halben Sampling-Frequenz von rund ½ x 44 kHz

liegen

können. |

|

|

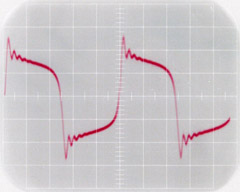

| Wie

die jeweils abgenommenen Ausgangsimpulse zeigen, liegen die

Überschwingungen ober- und unterhalb der Flanken bei

mindestens ca. 20 kHz (Analog-Aufzeichnung) und somit weit(est)gehend

außerhalb des menschlichen Hörbereichs. Die

Reproduzierungsgenauigkeit des Eingangssignals sowie die

altersdurchschnittliche obere Grenzfrequenz unseres Hörspektrums

angemessen berücksichtigend wird man jedoch die CD-Wiedergabe

gegenüber dem Analogsignal favorisieren

müssen. Aufgrund der hierzu gehörbedingten Filterwirkung ist

vor allem

bei der

digitalen Reproduktion mit einer deutlich geringeren als der in

Bild 5 ausgewiesenen

Welligkeit der knapp über 20 kHz liegenden Überschwingungen

zu rechnen, so dass die tatsächlichen Abweichungen vom

Rechteck-Eingangssignal im

End- bzw. Höreffekt noch kleiner ausfallen werden. Die Schallplatte betreffend stand ein Exemplar mit einem rechteckförmigem Audiosignal aus einer hochwertigen Pressung leider nicht zur Verfügung. Abgesehen von einem 1 kHz-Sinus mit einem Sollwertpegel von 0 dB liefert die Frequenzmessschallplatte nach DIN 45541 ihren Festfrequenzteil und Gleitfrequenzbereich ausschließlich mit Sinussignalen bei entweder -10 oder -20 dB unter Vollaussteuerung. Die B-Seite der Verzerrungsmessschallplatte nach DIN 45542 („Distortion test record St 33 and St 45“, Februar 1969) dient immerhin der Ermittlung von nichtlinearen Verzerrungen und liefert mit 33⅓ U/min die Doppeltonfrequenzen von 300 Hz (-1 %) und 3 kHz (-1 %) bei einem Pegel von jeweils 0 dB und zugehörigen Schnellen von rund 8 und 2 cm/s. Der vielleicht noch erwähnenswerte Rillenspurwinkel beträgt 15° für einen dazu unbedingt angemessenen Nadelrundungsradius von 15 µm. Die Jahrzehnte nach ihrer Einführung zunehmend gescholtene DIN 45500 für „Heimstudio-Technik“ limitiert den mit einem nicht unerheblichen Aufwand zu bestimmenden Verzerrungshöchstwert auf ihrem Blatt 3 auf 1 %. Somit wird also die hier nicht weiter verfolgte Frequenzintermodulationsverzerrung (FIM) vorgezogen, für die man jedoch recht lange nach korrespondierenden Messpraktiken und Angaben von internationalen Herstellern anderer Audio-Wiedergabesysteme (wie z. B. Magnetbandgeräte) suchen muss. Einerseits muss jedoch auch berücksichtigt werden, dass der überwiegende Teil unserer Schallplattensammlungen auf den Aufzeichnungen bzw. Abmischungen mit eben diesem und nicht jenem Aufzeichnungsverfahren beruhen dürfte. Vorbehaltlich genauerer Untersuchungen von digitalen Direktpressungen auf Vinyl könnte man zunächst unterstellen, dass auf induktiv-magnetischem Wandlerprinzip beruhende Schneid- und Abtastsysteme Rechtecksignalverläufe reproduzieren, die dem oben gezeigten Bild 6 zumindest prinzipiell entsprechen. Spektralanalytische Vergleiche Wie es sich grundsätzlich für die theoretische Darstellung und möglichst authentische Reproduktion des CD-kompatiblen Rechtecktons gehört (Bild 5), werden von der Spektralanalyse erwartungsgemäß nur ungeradzahlige Vielfache der Grundfrequenz von 1 kHz bestätigt. Wohlgemerkt: Hinsichtlich einer möglichst signalgetreuen Reproduktion dürfen hier weder weitere Peaks noch solche Ausschläge an anderen oder gar weiteren Frequenzstellen gefordert werden!

Zum Vergleich das vom Analogausgang abgenommene Rechtecksignal eines BR-DVD-CD-Players nach Bild 4. Man beachte die engere Frequenzteilung aufgrund der höheren Aufzeichnungsbandbreite von 48 kHz (fs = 96 kHz):

Analoge Magnetbandwiedergabe: „Hier ist mehr los!“ Die oben angegebenen Oszillogramme ließen bereits erahnen, dass nach dem Spektralbild der Analogaufnahme mehr oder weniger leicht erkennbare Abweichungen zu erwarten sind. Tatsächlich hat sich zu den ungeradzahligen Harmonischen hier noch deren geradzahlige Verwandtschaft auf einem zwar geringeren, aber immerhin nahezu konstanten Niveau hinzugesellt:

Fazit Die Auswertung einer Magnetbandaufzeichnung mag durchaus zur Klärung der Meinungsbilder über „analog“ und „digital“ dienen. Das abweichende und hier lediglich mit einem bescheidenen Beispiel verdeutlichte klangliche Charakteristikum dieses mittlerweile antiquierten wie auch antiquarischen Speichermediums untermauert zugleich jene Ansichten oder Erkenntnisse, wonach in den „Hörereignissen“ zusätzlich erzeugte oder darin weitergereichte geradzahlige Harmonische – vor allem solche der doppelten Grundfrequenz – das empfundene Klangspektrum angenehmer, weicher, gefälliger machen sollen. Ungeradzahlige Vielfache einer Grundfrequenz werden dagegen für ein eher aggressiveres, spitzeres, zwingendes Klangspektrum verantwortlich gemacht. Und auch das angeblich wärmere oder weichere Klangbild von Röhrenverstärkern wird auf ihre Emphasis von Grundfrequenzen mit deren geradzahligen Vielfachen zurückgeführt. Unter den Musik- bzw. Toninstrumenten liefern beispielsweise Klarinetten bevorzugt ungeradzahlige Harmonische. Auch die gedackte (geschlossene) Orgelpfeife grenzt sich mit ihren betonend ungeradzahligen Teilschwingungen gegenüber der offenen bzw. „wärmeren“ Ausführung deutlich ab. (Für technologisch eingeweihte Hörer erübrigt sich natürlich der Hinweis, dass die CD keineswegs die „kalttönigen“ Oberwellen bevorzugt.) Eingefleischte Puristen unter den Audiophilen dürfen sicher behaupten, dass die CD und daneben längst höher auflösende Digitalformate das Live-Ereignis weniger verfälschen als Schallplatte und Magnetband. Dagegen mögen jedoch sensible und sicher auch retrospektiv beeinflusste Gemüter einwenden, dass nur die mit jenen warmtönigen Harmonischen garnierte Ohr-Entscheidung zählt. Wohl beide haben Recht. Oder anders gesagt: Es kann sich also längst nicht mehr darum drehen, die CD und andere derzeit geläufige Digitalmusikträger per Vinyl-Disk in ein sinnloses und dazu mit physikalisch-technischen Scheindefiziten begründetes Abseits zu verdrängen. Hier geht es vielmehr um eine nostalgisch-liebhaberisch wie offenbar auch „klangästhetisch“ basierte friedliche Koexistenz. Und wenn eines (vielleicht ja gar nicht so fernen) Tages die CD wirklich ausgespielt haben sollte, dann wird dies wohl weniger auf eine von manchen profitorientierten Marktlobbyisten leichtfertig prognostizierte Vinylvergiftung zurückzuführen sein, sondern vielmehr auf die längst allgegenwärtigen Streamingsdienste sowie perfekt miniaturisierte Speicher-und Wiedergabemedien. Letzte Ergänzung: 12.06.2016. |

|

Rolf Badenhausen Zum CoR-Effekt: Warum klingen Digitalkonverter anders? Oder anders gefragt: Hat jeder Digitalkonverter in einem CD-, DVD-Player oder anderen beliebigen Soundstreamer sein eigenes Klangbild? Professionelle Tester und technologisch weitaus weniger vorbelastete, jedoch halb- oder vollwegs geschulte Ohren können dazu ihre eigenen wie zweifellos zustimmenden Lieder beisteuern. Unter diesen Vorträgen befinden sich mittlerweile kaum mehr aufzählbare Partituren über all jene Pros und Kontras von technologisch unterschiedlichen Wandlerkonzepten, die an dieser Stelle jedoch nicht nachvertont werden sollen. Vielmehr soll hier zusammenfassend der Frage nachgegangen werden, ob neben den messtechnisch etablierten Kriterien zur Übertragungsqualität dieser Wandlersysteme – und daraus resultierend zu ihren Klangbildern – für die vergleichende Ebene zumindest ein aussagekräftiger Wertungsmaßstab gefunden werden kann. Wer sich in schier endlosen Laborsitzungen mit Messprotokollen von Digitalkonvertern befasst hat, die vor allem von optisch abgetasteten Medien gespeist werden, dem dürfte das Phänomen von unzweifelhaft wahrnehmbaren Klangunterschieden im Verhältnis zu geringen oder vernachlässigbaren Differenzen im traditionellen Kriterienverbund von linearen und nichtlinearen Verzerrungen, Fremdspannungsabstand und Dynamikumfang aufgefallen sein. Und wenn zudem noch weitere Einflussgrößen wie etwa Quantisierungsrauschen und Taktstabilität des Wandlers durch Messungen oder herstellerseitig vorliegende Hardware-Spezifizierungen als kaum ausschlaggebend eingeschätzt werden können, scheint gerade vor diesem Hintergrund das Phänomen „Klangunterschied“ kaum näher erklärbar. Zur „phänomenologischen Erklärbarkeit und Analyse“ wurde daher nachfolgend der Ansatz verfolgt, die Rückwirkung eines Wandlersystems auf dessen Impulsbelastung näher zu untersuchen und – darauf basierend – Rückschlüsse auf ein von diesem Effekt abhängiges Klangbildverhalten zu ziehen. |

|

|

| Letzte

Ergänzungen: 23.05.2017 (Bild 12) und 24.05.2017 (Bild 11). badenhausen.com : Datenschutz Impressum |